SIAMO QUI PER AIUTARTI

NEXT GENERATION EU: RISORSE, OBIETTIVI E PORTATA STRATEGICA

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l’attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Nel dicembre 2019, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato lo European Green Deal che intende rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l’UE a formulare una risposta coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità e ingenti pacchetti di sostegno

all’economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU).

Il NEXT GENERATION EU segna un cambiamento epocale per l’Unione Europea

La quantità di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di euro, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è costituita da sovvenzioni. Le risorse destinate al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), la componente più rilevante del programma, sono reperite attraverso l’emissione di titoli obbligazionari dell’UE, facendo leva sull’innalzamento del tetto alle Risorse Proprie. Queste emissioni si uniscono a quelle già in corso da settembre 2020 per finanziare il programma di “sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza” (Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE).

Figura 1.1: Next Generation EU – dispositivi e risorse disponibili, miliardi di euro – Fonte: Commissione europea

L’iniziativa NGEU canalizza notevoli risorse verso Paesi quali l’Italia che, pur caratterizzati da livelli di reddito pro capite in linea con la media UE, hanno recentemente sofferto di bassa crescita economica ed elevata disoccupazione. Il meccanismo di allocazione tra Stati Membri riflette infatti non solo variabili strutturali come la popolazione, ma anche variabili contingenti come la perdita di prodotto interno lordo legato alla pandemia. I fondi del Next Generation EU possono permettere al nostro Paese di rilanciare gli investimenti e far crescere l’occupazione, anche per riprendere il processo di convergenza verso i Paesi più ricchi dell’UE.

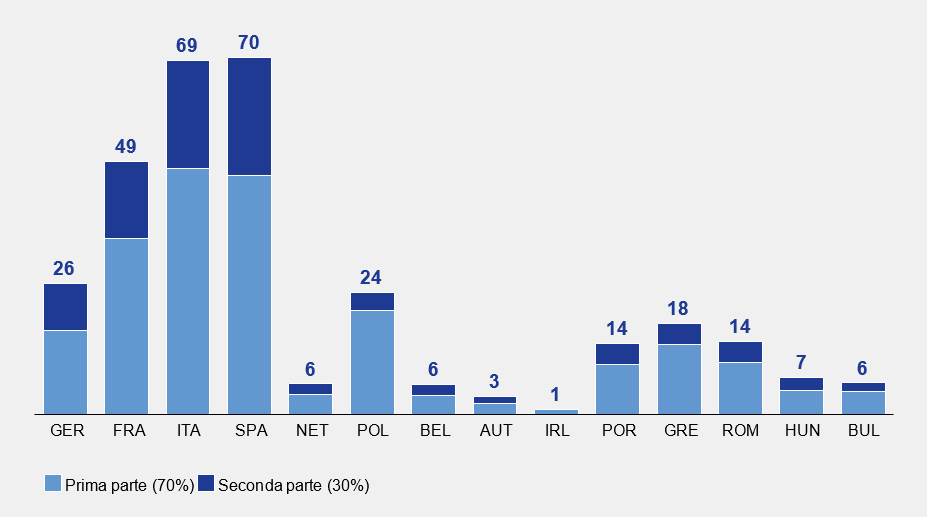

Figura 1.2: Allocazione sovvenzioni del dispositivo per la Ripresa e Resilienza – RRF (miliardi di euro)

Il programma Next Generation EU comprende due strumenti di sostegno agli Stati membri. Il REACT-EU è stato concepito in un’ottica di più breve termine (2021-2022) per aiutarli nella fase iniziale di rilancio delle loro economie. IL RRF ha invece una durata di sei anni, dal 2021 al 2026. La sua dimensione totale è pari a 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi sono sovvenzioni e 360 miliardi prestiti a tassi agevolati.

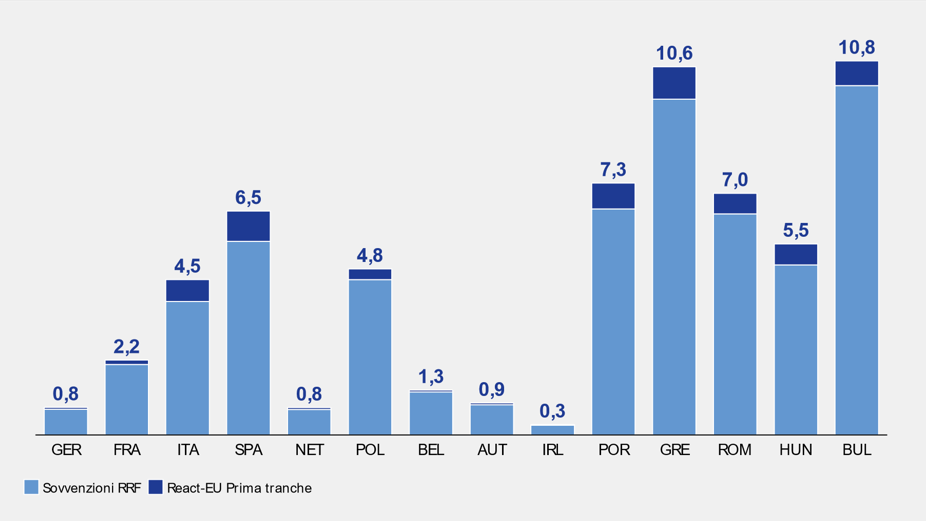

Se alle sovvenzioni stimate della RRF si somma la prima tranche dei trasferimenti dal REACT-EU (37,5 miliardi su un totale di 47,5 miliardi), il quadro complessivo che emerge è quello riportato nella figura 1.2, in cui le risorse disponibili per i principali Stati membri vengono rapportate al livello del Pil nel 2019. Sebbene i due principali strumenti del NGEU siano relativamente generosi nei confronti di Stati membri con un reddito pro capite più basso, il raffronto in rapporto al Pil mette in luce l’effetto perequativo del programma e l’occasione che esso rappresenta, fra i maggiori Paesi dell’Unione, per la Spagna e l’Italia.

Figura 1.3: Sovvenzioni RRF e prima tranche del REACT-EU in rapporto al PIL del 2019

Il NGEU intende promuovere una robusta ripresa dell’economia europea all’insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere. Il Regolamento RRF enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si dovranno focalizzare[1]:

- Transizione verde

- Trasformazione digitale

- Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

- Coesione sociale e territoriale

- Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale

- Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani

Il pilastro della transizione verde discende direttamente dallo European Green Deal e dal doppio obiettivo dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030. Il regolamento del NGEU prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR debba sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare il principio del “non arrecare danni significativi” all’ambiente.

Gli Stati membri devono illustrare come i loro Piani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali ed energetici adottati dall’Unione. Devono anche specificare l’impatto delle riforme e degli investimenti sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la quota di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, l’integrazione del sistema energetico, le nuove tecnologie energetiche pulite e l’interconnessione elettrica. Il Piano deve contribuire al raggiungimento degli

[1] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 18.2.2021.

obiettivi ambientali fissati a livello UE anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali più avanzate, la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un’economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione dell’inquinamento e la protezione e il ripristino di ecosistemi sani. Questi ultimi comprendono le foreste, le zone umide, le torbiere e le aree costiere, e la piantumazione di alberi e il rinverdimento delle aree urbane.

Per quanto concerne la transizione digitale, i Piani devono dedicarvi almeno il 20 per cento della spesa complessiva per investimenti e riforme. L’obiettivo è migliorare le prestazioni digitali sintetizzate dall’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI)[1] e dagli obiettivi delineati nella Comunicazione della Commissione “Progettare il futuro digitale dell’Europa”[2].

Il pilastro digitale dei PNRR deve comprendere la razionalizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. Si deve inoltre migliorare la connettività, anche tramite un’ampia diffusione di reti di telecomunicazione (TLC) ad altissima capacità. I costi per gli utenti devono essere sostenibili e la velocità di realizzazione della rete deve essere aumentata. I Piani devono inoltre sostenere la ricerca e sviluppo (R&S) nelle TLC e l’adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, in particolare delle piccole e medie. Le competenze digitali di cittadini e lavoratori devono aumentare, così come la loro capacità di accesso a strumenti e servizi digitali, particolarmente per i gruppi sociali vulnerabili. Gli investimenti digitali devono essere allineati alle comunicazioni della Commissione in materia[3]. Devono essere evidenziate e valorizzate le sinergie tra investimenti verdi e digitali.

Venendo alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Piani devono rispondere alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica attraverso strategie economiche che portino ad una ripresa rapida, solida e inclusiva e che migliorino la crescita potenziale. Devono pertanto contribuire a migliorare la produttività, la competitività e la stabilità macroeconomica, in linea con le priorità delineate nella Strategia annuale per la crescita sostenibile[4]. I piani devono contribuire all’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali in relazione alle sue dimensioni di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; accesso all’assistenza sanitaria; protezione e inclusione sociale. I piani devono promuovere un cambiamento nelle politiche del lavoro, anche al fine di facilitare e accelerare cambiamenti strutturali quali le transizioni verdi e digitali.

Il quarto pilastro è la coesione sociale e territoriale. I Piani rafforzano la coesione e riducono le disparità locali, regionali e fra centri urbani e aree rurali. Devono anche affrontare sfide generali come quelle legate alle disuguaglianze di genere e di reddito e alle tendenze demografiche. Gli Stati membri devono descrivere le tendenze e i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, anche in conseguenza dell’epidemia da COVID- 19, e spiegare come i rispettivi Piani allevino la crisi e promuovano la coesione e la risoluzione degli squilibri territoriali in linea con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali.

[1] Il DESI sintetizza numerosi indicatori di performance digitale raggruppati in cinque dimensioni: connettività, capitale umano, uso dell’Internet, integrazione della tecnologia digitale, servizi pubblici digitali.

[2] European Commission, Shaping Europe’s Digital Future, 19 February 2020.

[3] Ad esempio, la Strategia europea sui dati, il Libro bianco sull’intelligenza artificiale e la strategia dell’UE sulla cibersicurezza.

[4] European Commission, Annual Sustainable Growth Strategy 2021, 17 September 2020.

Per quanto riguarda salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, gli Stati membri devono rafforzare la propria capacità di risposta a shock economici, sociali e ambientali e a cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo. La pandemia ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi sanitari di fronte a tassi di contagio elevati e altre debolezze strutturali. La crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati membri di crescere, e ha esacerbato gli squilibri e le disparità territoriali. Si deve pertanto puntare a rafforzare le catene di approvvigionamento e le infrastrutture industriali e sanitarie. È infine necessario salvaguardare le catene del valore e le infrastrutture critiche, nonché garantire l’accesso alle materie prime di importanza strategica e proteggere i sistemi di comunicazione.

Venendo infine alle politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani, i Piani nazionali devono migliorare i sistemi educativi e di cura della prima infanzia, nonché le competenze di tutta la popolazione, comprese quelle digitali. Le nuove generazioni di europei non devono subire danni permanenti dalla crisi COVID-19. In linea con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, gli Stati membri devono puntare a colmare i divari generazionali e rafforzare le politiche attive del lavoro e l’integrazione dei disoccupati. Risorse aggiuntive devono essere investite nel miglioramento dell’accesso e delle opportunità per bambini e giovani e all’istruzione, alla salute, all’alimentazione e agli alloggi.

Per quanto riguarda salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, gli Stati membri devono rafforzare la propria capacità di risposta a shock economici, sociali e ambientali e a cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo. La pandemia ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi sanitari di fronte a tassi di contagio elevati e altre debolezze strutturali. La crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati membri di crescere, e ha esacerbato gli squilibri e le disparità territoriali. Si deve pertanto puntare a rafforzare le catene di approvvigionamento e le infrastrutture industriali e sanitarie. È infine necessario salvaguardare le catene del valore e le infrastrutture critiche, nonché garantire l’accesso alle materie prime di importanza strategica e proteggere i sistemi di comunicazione.

Venendo infine alle politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani, i Piani nazionali devono migliorare i sistemi educativi e di cura della prima infanzia, nonché le competenze di tutta la popolazione, comprese quelle digitali. Le nuove generazioni di europei non devono subire danni permanenti dalla crisi COVID-19. In linea con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, gli Stati membri devono puntare a colmare i divari generazionali e rafforzare le politiche attive del lavoro e l’integrazione dei disoccupati. Risorse aggiuntive devono essere investite nel miglioramento dell’accesso e delle opportunità per bambini e giovani e all’istruzione, alla salute, all’alimentazione e agli alloggi.

Contattaci per un incontro

capiamo

organizziamo

valutiamo

Sede Legale

JUSTNETTI SAS

Viale Monza 40, 20127 - Milano

P.I. 04769190960

Chiamaci

+39 02 36 58 2170