SIAMO QUI PER AIUTARTI

MISSIONE 2:

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Con l’accordo di Parigi, i Paesi di tutto il mondo si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale a 2°C , facendo il possibile per limitarlo a 1,5° C, rispetto ai livelli preindustriali. Per raggiungere questo obiettivo, l’Unione Europea attraverso lo European Green Deal (COM/2019/640 final) ha definito nuovi obiettivi energetici e climatici estremamente ambiziosi che richiederanno la riduzione dei gas climalteranti (Green House Gases, GHG) al 55 per cento nel 2030 e alla neutralità climatica nel 2050. La Comunicazione, come noto, è in via di traduzione legislativa nel pacchetto “Fit for 55” ed è stato anticipato dalla Energy transition strategy, con la quale le misure qui contenute sono coerenti. missione 2

L’Italia è stato uno dei Paesi pionieri e promotori delle politiche di decarbonizzazione, lanciando numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti (si pensi alle politiche a favore dello sviluppo rinnovabili o dell’efficienza energetica). Il PNIEC[21] in vigore, attualmente in fase di aggiornamento (e rafforzamento) per riflettere il nuovo livello di ambizione definito in ambito europeo, così come la Strategia di Lungo Termine già forniscono un importante inquadramento strategico per l’evoluzione del sistema, con il quale le misure di questa Componente sono in piena coerenza.missione 2

Nel periodo 1990-2019, le emissioni totali di gas serra in Italia si sono ridotte del 19% (Total CO2 equivalent emissions without land use, land-use change and forestry), passando da 519 Mt CO2eq a 418 Mt CO2eq. Di queste le emissioni del settore delle industrie energetiche rappresentano circa il 22%, quelle delle industrie manifatturiere il 12% con riferimento ai consumi energetici e il l’8% con riferimento ai processi industriali, quelle dei trasporti il 25%, mentre quelle del civile (residenziale, servizi e consumi energetici agricoltura) rappresentano il 19% circa. Non vanno peraltro trascurate le emissioni prodotte dai rifiuti (4%) e quelle prodotte da coltivazioni ed allevamenti (7%), dal momento che queste ultime sono caratterizzati da riduzioni piuttosto contenute.missione 2

La suddetta riduzione rappresenta un risultato importante, ma ancora lontano dagli obiettivi 2030 e 2050 per raggiungere i nuovi target del PNIEC in corso di aggiornamento.

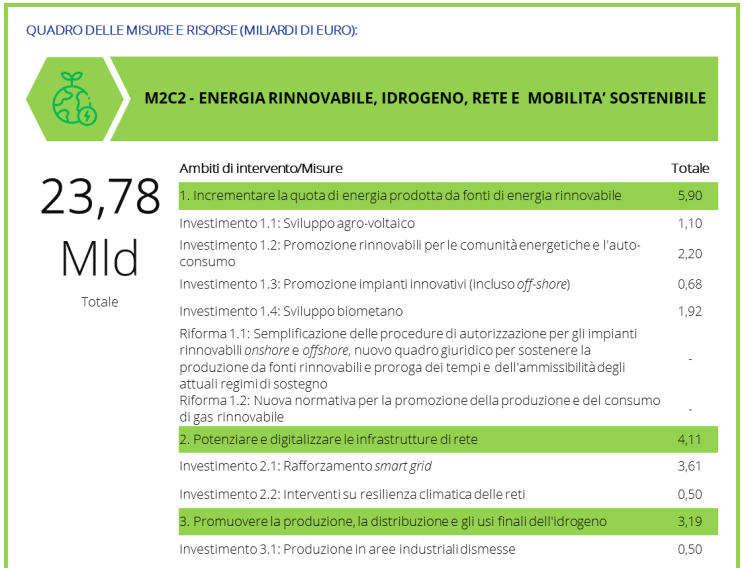

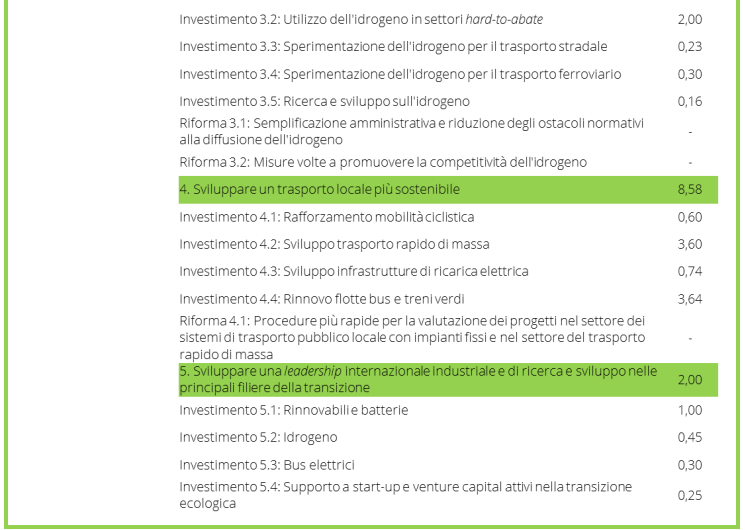

L’obiettivo di questa componente è di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso cinque linee di riforme e investimenti, concentrate nei primi tre settori.

La prima linea di investimento ha come obiettivo l’incremento della quota di energie rinnovabili. L’attuale target italiano per il 2030 è pari al 30 per cento dei consumi finali, rispetto al 20 per cento stimato preliminarmente per il 2020. Per raggiungere questo obiettivo l’Italia può fare leva sull’abbondanza di risorsa rinnovabile a disposizione e su tecnologie prevalentemente mature, e nell’ambito degli interventi di questa Componente del PNRR: i) sbloccando il potenziale di impianti utility-scale, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili ma che richiedono in primis riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale, e valorizzando lo sviluppo di opportunità agro-voltaiche; ii) accelerando lo sviluppo di comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, particolarmente rilevanti in un Paese che sconta molte limitazioni nella disponibilità e utilizzo di grandi terreni ai fini energetici; iii) incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative, incluse soluzioni integrate e offshore; iv) rafforzando lo sviluppo del biometano.missione 2 missione 2

21 Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, dicembre 2019

Per abilitare e accogliere l’aumento di produzione da fonti rinnovabili, ma anche per aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi sempre più frequenti, la seconda linea di intervento ha l’obiettivo di potenziare (aumento della capacità per 6GW, miglioramento della resilienza di 4.000 km della rete elettrica) e digitalizzare le infrastrutture di rete. missione 2

Un ruolo rilevante all’interno della terza linea progettuale è riservato all’idrogeno. Nel luglio 2020 la Strategia europea sull’idrogeno ha previsto una forte crescita dell’idrogeno verde nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative (o con soluzioni meno competitive). La strategia europea prevede un incremento nel mix energetico fino al 13-14 per cento entro il 2050, con un obiettivo di nuova capacità installata di elettrolizzatori per idrogeno verde pari a circa 40 GW a livello europeo. L’Italia, in linea con la strategia europea, intende perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo di idrogeno, in particolare in questa Componente: i) sviluppando progetti flagship per l’utilizzo di idrogeno nei settori industriali hard-to-abate, a partire dalla siderurgia; ii) favorendo la creazione di “hydrogen valleys”, facendo leva in particolare su aree con siti industriali dismessi; iii) abilitando – tramite stazioni di ricarica – l’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto pesante e in selezionate tratte ferroviarie non elettrificabili; iv) supportando la ricerca e sviluppo e completando tutte le riforme e regolamenti necessari a consentire l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione di idrogeno.

Quarto obiettivo all’interno della componente è quello di sviluppare un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell’aria e acustico, riduzione delle congestioni e integrazione di nuovi servizi): i) investendo in mobilità “soft”, favorendo l’intermodalità e l’utilizzo di biciclette (realizzazione di percorsi ciclabili urbani per ~570 km e di percorsi ciclabili turistici per oltre 1.200 km) e trasporto pubblico (costruzione di 240 km di infrastrutture equipaggiate per trasporto di massa); ii) sviluppando un’adeguata rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica (sviluppo di 7.500 punti di ricarica nelle superstrade e di circa 13.750 punti di ricarica in centri urbani); iii) accelerando la diffusione di trasporto pubblico locale ‘verde’, con un programma di grande rinnovamento del parco bus oramai obsoleto verso soluzioni a basse/ zero emissioni (es., rinnovo parco autobus composto da 5.540 mezzi e ritiro dei mezzi EURO 0, 1, 2 e parte degli EURO 3), e di treni verdi (es., acquisto di 53 treni elettrici).

Infine, gli investimenti contenuti nella quinta e ultima linea di questa componente intendono promuovere lo sviluppo in Italia di supply chain competitive nelle aree a maggior crescita che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie ed anzi di farne motore di occupazione e crescita. In particolare: i) tecnologie per la generazione rinnovabile (e.g. moduli PV innovativi, aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande) e per l’accumulo elettrochimico; ii) tecnologie per la produzione di elettrolizzatori; iii) mezzi per la mobilità sostenibile (e.g. bus elettrici); iv) batterie per il settore dei trasporti.

M2C2.1 INCREMENTARE LA QUOTA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE missione 2

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico

Il settore agricolo è responsabile del 10 per cento delle emissioni di gas serra in Europa. Con questa iniziativa le tematiche di produzione agricola sostenibile e produzione energetica da fonti rinnovabili vengono affrontate in maniera coordinata con l’obiettivo di diffondere impianti agro-voltaici di medie e grandi dimensioni. missione 2

La misura di investimento nello specifico prevede: i) l’implementazione di sistemi ibridi agricolturaproduzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte, anche potenzialmente valorizzando i bacini idrici tramite soluzioni galleggianti; ii) il monitoraggio delle realizzazioni e della loro efficacia, con la raccolta dei dati sia sugli impianti fotovoltaici sia su produzione e attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture. missione 2

L’investimento si pone il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali. missione 2

L’obiettivo dell’investimento è installare a regime una capacità produttiva da impianti agro-voltaici di 1,04 GW, che produrrebbe circa 1.300 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra stimabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di CO2. missione 2

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo

L’investimento si concentra sul sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione e consentirà di estendere la sperimentazione già avviata con l’anticipato recepimento della Direttiva RED II ad una dimensione più significativa e di focalizzarsi sulle aree in cui si prevede il maggior impatto socio-territoriale. L’investimento, infatti, individua Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l’economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale. missione 2

In particolare, questo investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

La realizzazione di questi interventi, ipotizzando che riguardino impianti fotovoltaici con una produzione annua di 1.250 kWh per kW, produrrebbe circa 2.500 GWh annui, contribuirà a una riduzione delle emissioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Per ottenere quote più elevate di autoconsumo energetico, queste configurazioni possono anche essere combinate con sistemi di accumulo di energia.

Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)

Il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile al 2030 e al 2050 implica un grande investimento nella ricerca di soluzioni innovative di produzione di energia, in termini sia di tecnologie sia di assetti e configurazioni impiantistiche. È per questo cruciale incoraggiare gli investitori nazionali ed esteri a sviluppare progetti in Italia, rafforzando le partnership oggi esistenti e promuovendone di nuove, alla ricerca di soluzioni sempre più smart ed efficienti.

L’obiettivo del progetto è quello di sostenere la realizzazione di sistemi di generazione di energia rinnovabile off-shore, che combinino tecnologie ad alto potenziale di sviluppo con tecnologie più sperimentali (come i sistemi che sfruttano il moto ondoso), in assetti innovativi e integrati da sistemi di accumulo. L’intervento mira quindi a realizzare nei prossimi anni impianti con una capacità totale installata di 200 MW da FER. La realizzazione di questi interventi, per gli assetti ipotizzati in funzione delle diverse tecnologie impiegate, consentirebbe di produrre circa 490 GWh anno che contribuirebbero ad una riduzione di emissioni di gas climalteranti stimata intorno alle 286.000 tonnellate di CO2. missione 2

Investimento 1.4: Sviluppo biometano

Lo sviluppo del biometano, ottenuto massimizzando il recupero energetico dei residui organici, è strategico per il potenziamento di un’economia circolare basata sul riutilizzo ed è un elemento rilevante per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione europei. Se veicolato nella rete gas, il biometano può contribuire al raggiungimento dei target al 2030 con un risparmio complessivo di gas a effetto serra rispetto al ciclo vita del metano fossile tra l’80 e l’85 per cento. missione 2

La linea di investimento si pone l’obiettivo di: i) riconvertire e migliorare l’efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti verso la produzione totale o parziale di biometano da utilizzare sia nel settore del riscaldamento e raffrescamento industriale e residenziale sia nei settori terziario e dei trasporti; ii) supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano (attraverso un contributo del 40 per cento dell’investimento), sempre con le stesse destinazioni; iii) promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato) per ridurre l’uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli, e creare poli consortili per il trattamento centralizzato di digestati ed effluenti con produzione di fertilizzanti di origine organica; iv) promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano/biometano; v) migliorare l’efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione. missione 2

Attraverso questo intervento sarà possibile incrementare la potenza di biometano da riconversione da destinare al greening della rete gas pari a circa 2,3-2,5 miliardi di metri cubi. missione 2

Per rendere efficace l’implementazione di questi interventi nei tempi previsti, e più in generale per abilitare lo sviluppo di impianti rinnovabili in linea con i target nazionali, saranno introdotte due riforme fondamentali: missione 2

Riforma 1.1: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell’ammissibilità degli attuali regimi di sostegno

La riforma si pone i seguenti obiettivi: i) omogeneizzazione delle procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale; ii) semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile off-shore; iii) semplificazione delle procedure di impatto ambientale; iv) condivisione a livello regionale di un piano di identificazione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili; v) potenziamento di investimenti privati; vi) incentivazione dello sviluppo di meccanismi di accumulo di energia; vii) incentivazione di investimenti pubblico-privati nel settore. missione 2

La riforma prevede le seguenti azioni normative: i) la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti FER, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; ii) l’emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre Amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l’individuazione delle aree e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quello individuato dal PNIEC, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; iii) il completamento del meccanismo di sostegno FER anche per tecnologie non mature e l’estensione del periodo di svolgimento dell’asta (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell’accesso competitivo; iv) agevolazione normative per gli investimenti nei sistemi di stoccaggio, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 recante regole comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. missione 2

Riforma 1.2: Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile

La riforma intende promuovere, in coordinamento con gli strumenti esistenti per lo sviluppo del biometano nel settore dei trasporti, la produzione e l’utilizzo del biometano anche in altri settori, e nello specifico amplia la possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel settore agricolo. missione 2

La riforma si compone di un decreto legislativo attuativo della RED II (o una diversa normativa primaria) che istituirà un meccanismo atto a promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile in Italia (esclusi gli usi termoelettrici). Successivamente, tramite decreto emesso dal MiTE saranno stabilire condizioni, criteri e modi di attuazione del sistema di promozione della produzione e del consumo di biometano nei settori industriale, terziario e residenziale. La legislazione primaria sarà emanata entro la metà del 2021, seguita dal decreto attuativo entro fine anno. Nel 2022 inizieranno le riconversioni che entreranno gradualmente in funzione.

M2C2.2 POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE

Investimento 2.1: Rafforzamento smart grid

Le infrastrutture di distribuzione di energia elettrica costituiscono un fattore abilitante per la transizione energetica, in quanto dovranno essere in grado di gestire un sistema di generazione radicalmente diverso dal passato e flussi di energia distribuita da parte di una molteplicità di impianti. Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione richiede una rete di distribuzione di energia elettrica pienamente resiliente, digitale e flessibile in modo da garantire sia una gestione ottimizzata della produzione di energia rinnovabile che l’abilitazione della transizione dei consumi energetici verso il vettore elettrico.

L’intervento è quindi finalizzato ad aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazionale, aumentando la quantità di energia prodotta da FER immessa nella rete di distribuzione e promuovendo una maggiore elettrificazione dei consumi. Nello specifico si compone di due linee progettuali.

La prima, mira a incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili per 4.000 MW, anche tramite realizzazione di interventi di smart grid su 115 sottostazioni primarie e la relativa rete sottesa.

La seconda, concerne l’aumento di capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici (es. mobilità elettrica, riscaldamento con pompe di calore), con un impatto su circa 1.850.000 utenti che disporranno quindi di una maggiore capacità di connessione della generazione distribuita in aree ad alta concentrazione come le grandi città metropolitane.

Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti

L’intensificazione di eventi meteorologici estremi in conseguenza dei cambiamenti climatici in atto determina la necessità di interventi di carattere preventivo sulle infrastrutture di rete. Le reti elettriche sono risultate negli ultimi anni fortemente esposte a tali eventi, soprattutto in alcune aree del Paese dell’Italia settentrionale e centrale, con conseguenze molto negative per le aree interne, dove peraltro la popolazione è mediamente più anziana e i rischi causati da una prolungata interruzione delle forniture (anche di vari giorni) particolarmente gravi. missione 2

L’iniziativa si pone l’obiettivo di aumentare la resilienza del sistema elettrico, con riduzione sia di probabilità che di durata e entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi. L’investimento nello specifico è finalizzato a migliorare la resilienza della di circa 4.000km di rete. missione 2

Il miglioramento della qualità di servizio, con maggiore qualità dell’approvvigionamento energetico, minori interruzioni di rete e durata inferiore delle interruzioni, ha un impatto anche a livello socioeconomico, con minori costi di ripristino della rete e costi evitati su attività economiche e vita sociale legati a interruzioni di corrente prolungate. missione 2

M2C2.3 PROMUOVERE LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE E GLI USI FINALI DELL’IDROGENO

Investimento 3.1: Produzione in aree industriali dismesse missione 2

Da una prima indagine statistica del 2011, la superficie totale delle aree industriali nel territorio nazionale era di circa 9.000 km2, una superficie circa pari a quella della regione Umbria. La maggior parte delle aree sono situate in una posizione strategica per contribuire a costruire una rete idrogeno più granulare di produzione e distribuzione alle PMI vicine. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la produzione locale e l’uso di idrogeno nell’industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys, aree industriali con economia in parte basata su idrogeno.

Per contenere i costi verranno utilizzate aree dismesse già collegate alla rete elettrica, per installare in una prima fase elettrolizzatori per la produzione di idrogeno mediante sovra-generazione FER o produzione FER dedicata nell’area. Si prevede in una prima fase il trasporto dell’idrogeno alle industrie locali o su camion o, nel caso in cui l’area abbandonata sia già allacciata alla rete del gas, su dedicate condotte esistenti in miscela con gas metano. In aggiunta, per aumentare la domanda, si prevede la possibilità di effettuare rifornimento con idrogeno nelle stazioni per camion o trasporto pubblico locale. Il progetto ha quindi l’ambizione di dare a questi luoghi una seconda vita, utilizzando le loro infrastrutture esistenti, se compatibili, per una serie di servizi energetici, con una produzione prevista in questa fase è di 1-5 MW per sito. missione 2

Investimento 3.2: Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate

L’idrogeno può aiutare a decarbonizzare i settori hard-to-abate, caratterizzati da un’alta intensità energetica e privi di opzioni di elettrificazione scalabili. Due esempi di questi sono i settori dei prodotti chimici e della raffinazione del petrolio, in cui l’idrogeno è già utilizzato nella produzione di prodotti chimici di base, come ammoniaca e metanolo, e in una serie di processi di raffinazione. Ad oggi l’idrogeno è principalmente prodotto in loco nella sua forma “grigia”, cioè dal gas naturale, ma questo processo non è privo di emissioni: le emissioni per kg di idrogeno grigio prodotto sono nell’ordine di 79 kg CO2 / kg H2. La produzione attuale di idrogeno nelle raffinerie è di circa 0,5 Mton H2 /anno (una penetrazione di ~1 per cento sugli usi finali), rappresentando quindi uno dei settori più promettenti per iniziare a utilizzare l’idrogeno verde e sviluppare il mercato (in Europa, sono già stati lanciati diversi progetti negli ultimi anni). missione 2

Altri settori hard-to-abate includono l’acciaio, il cemento, il vetro e la carta. In particolare, l’acciaio è uno dei settori hard-to-abate’ dove l’idrogeno può assumere un ruolo rilevante in prospettiva di progressiva decarbonizzazione. Un ciclo dell’acciaio basato sulla produzione di DRI con metano e fusione in un forno elettrico genera circa il 30 per cento in meno di emissioni di CO2 rispetto al ciclo integrale, e il successivo sviluppo con idrogeno verde aumenta l’abbattimento delle emissioni al circa 90 per cento. Essendo l’Italia uno dei più grandi produttori di acciaio, secondo solo alla Germania a in Europa, questo intervento mira quindi anche alla progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell’acciaio attraverso il crescente utilizzo dell’idrogeno, tenendo conto delle specificità dell’industria siderurgica italiana. La transizione verso l’idrogeno sarà graduale e distribuita nel tempo con l’obiettivo di sviluppare competenze e nuove tecnologie in modo competitivo. missione 2

Investimento 3.3: Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale missione 2

Il trasporto tramite autocarri a lungo raggio è uno dei segmenti più inquinanti nel settore dei trasporti, responsabile per circa il 5-10 per cento delle emissioni di CO2 complessive. missione 2 missione 2

L’intervento ha lo scopo di promuovere la creazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno e implementare i progetti di sperimentazione delle linee a idrogeno. I distributori saranno adatti per camion e auto, funzionanti anche a pressioni di oltre i 700 bar. La realizzazione di questa rete sarà in linea con la direttiva 2014/94 / UE del 22 ottobre 2014 per le Infrastrutture per Combustibili Alternativi finalizzata alla realizzazione di Corridoi Verdi alimentati a idrogeno per autocarri pesanti.

Grazie a tale misura, il segmento degli autocarri a lungo raggio potrebbe registrare una penetrazione significativa dell’idrogeno fino al 5-7 per cento del mercato entro il 2030, potenzialmente anche grazie a ulteriori spinte regolamentari di sforzo aggiuntivo in termini di impatto climatico (es. regolamento specifico sugli OEM con necessità di riduzione delle emissioni del 15 per cento e del 30 per cento sulle nuove vendite entro il 2025 e il 2030, rispettivamente). Il rafforzamento della tecnologia delle celle a combustibile e l’incremento degli investimenti nelle infrastrutture pertinenti come stazioni di rifornimento sono i principali fattori abilitanti chiave per sostenere una simile crescita di mercato. missione 2 missione 2

Attraverso questi investimenti, sarà possibile sviluppare circa 40 stazioni di rifornimento, dando priorità alle aree strategiche per i trasporti stradali pesanti quali le zone prossime a terminal interni e le rotte più densamente attraversate da camion a lungo raggio (es. Corridoio Green and Digital del Brennero, progetto cross-border, corridoio Ovest – Est da Torino a Trieste).

Investimento 3.4: Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario missione 2

Un altro settore di interesse per l’idrogeno è il settore ferroviario, in particolare il trasporto ferroviario passeggeri. In Italia circa un decimo delle reti ferroviarie è servito dai treni diesel, e in alcune regioni italiane i treni diesel hanno un’età media elevata e dovrebbero essere sostituiti nei prossimi anni, rendendo questo il momento giusto per passare all’idrogeno, in particolare dove l’elettrificazione dei treni non è tecnicamente fattibile o non competitiva.

L’intervento prevede quindi la conversione verso l’idrogeno delle linee ferroviarie non elettrificate in regioni caratterizzate da elevato traffico in termini di passeggeri con un forte utilizzo di treni a diesel come Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata. I progetti di fattibilità più avanzati in Valcamonica e Salento prevedono la sperimentazione in modo integrato di produzione, distribuzione e acquisito di treni ad idrogeno. In termini di infrastrutture, sarà data priorità per le strutture di rifornimento alle aree con possibilità di sinergie con le stazioni di rifornimento per camion a lungo raggio, per aumentare utilizzo e domanda di idrogeno e per ridurne i costi di produzione. Il progetto include la produzione di idrogeno verde in prossimità delle stazioni di rifornimento, tramite sviluppo dell’intero sistema di produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno.

Dal momento che ad oggi non esistono stazioni di rifornimento a idrogeno per i treni in Italia, il progetto include attività di R&D (in linea con l’investimento 3.5) per sviluppo di elettrolizzatori ad alta pressione (TRL 5-7), sistemi di stoccaggio ad alta capacità con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (TRL 3-5).

Grazie a questi investimenti, sarà possibile convertire circa 9 stazioni di rifornimento su 6 linee ferroviarie.

Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull’idrogeno

Il progetto mira a migliorare la conoscenza delle tecnologie legate all’idrogeno in tutte le fasi: produzione, stoccaggio e distribuzione. La sperimentazione nei principali segmenti e la realizzazione di prototipi per la fase di industrializzazione è finalizzata ad aumentare la competitività del settore tramite progressiva riduzione dei costi. L’obiettivo del progetto è di sviluppare un vero network sull’idrogeno per testare diverse tecnologie e strategie operative, nonché fornire servizi di ricerca e sviluppo e ingegneria per gli attori industriali che necessitano di una convalida su larga scala dei loro prodotti (in collaborazione con il MUR e la missione M4 del PNRR).

Nello specifico, la linea di intervento prevede lo sviluppo di quattro principali filoni di ricerca: i) produzione di idrogeno verde; ii) sviluppo di tecnologie per stoccaggio e trasporto idrogeno e per trasformazione in altri derivati e combustibili verdi; iii) sviluppo di celle a combustibile; iv) miglioramento della resilienza delle attuali infrastrutture in caso di maggiore diffusione dell’idrogeno.

Riforma 3.1: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell’idrogeno

L’introduzione dell’idrogeno come vettore energetico costituisce una novità assoluta nella gestione del sistema energetico.

Di conseguenza, risulta necessaria l’emanazione di una riforma che includa le seguenti misure: i) emissione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto (criteri tecnici e normativi per l’introduzione dell’idrogeno nella rete del gas naturale), stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno tramite decreti dei Ministri dell’Interno e Transizione ecologica; ii) semplificazione amministrativa per la realizzazione di piccoli impianti di produzione di idrogeno verde, tramite costituzione di uno sportello unico per la concessione di autorizzazione a costruire e gestire impianti di produzione di idrogeno su piccola scala da RES; iii) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete, emanato dal Regolatore dell’Energia (ARERA); iv) sistema di garanzie di origine per l’idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di prezzo ai consumatori, emesso dal Regolatore dell’Energia (ARERA) e dal Gestore Servizi Energetici – GSE; v) misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno presso aree di servizio autostradali, magazzini logistici, porti, ecc. tramite Accordo tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per definire le aree di rifornimento selezionate lungo il locale della stazione di rifornimento per la realizzazione di corridoi H2, partendo dalle regioni del Nord Italia fino alla Pianura Padana e agli hub logistici.

Riforma 3.2: Misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno

In aggiunta alla precedente riforma definite sopra, la componente include altre misure di stimolo alla produzione e al consumo dell’idrogeno, che dovranno facilitarne l’integrazione del sistema energetico. In particolare, la riforma prevede l’istituzione di: i) incentivi fiscali per sostenere la produzione di idrogeno verde in considerazione del suo impatto ambientale neutro (tasse verdi), incluso in progetto più ampio di revisione generale della tassazione dei prodotti energetici e delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili; ii) misure per la diffusione del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti attraverso il recepimento della Direttiva Europea RED II.

M2C2.4 SVILUPPARE UN TRASPORTO LOCALE PIÙ SOSTENIBILE

Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica

Il numero di ciclisti è in costante crescita dal 2013 (con crescita di oltre il 40 per cento nel 2018) e, oltre alla diffusione di un mezzo di trasporto non inquinante rappresenta una fonte di indotto economico dal valore di 7,6 €Mld ogni anno. A causa dell’emergenza Covid-19, si prevede una crescita ancora più pronunciata del settore, con numero di ciclisti nel 2020 aumentato del 20 per cento rispetto al 2019.

L’intervento si pone l’obiettivo di facilitare e promuovere ulteriormente la crescita del settore tramite realizzazione e manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano, metropolitano, regionale e nazionale, sia con scopi turistici o ricreativi, sia per favorire gli spostamenti quotidiani e l’intermodalità, garantendo la sicurezza. La misura ha anche l’obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50 per cento delle risorse destinate alla Regioni del Sud.

Nello specifico, la misura prevede la realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di circa 1.250 km di piste ciclabili turistiche.

Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa

Le auto private sono il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia: nel 2019, su 36 milioni di persone over18, almeno 2 persone su 3 hanno usato ogni giorno l’auto. L’utilizzo delle auto private sul totale dei viaggi è di oltre il 60 per cento, mentre l’utilizzo di sistemi pubblici di trasporto è solo del 10 per cento circa, con conseguente congestione e traffico nelle aree urbane oltre a maggiori problemi legati a inquinamento.

La misura si pone il problema di ridurre le problematiche legate al trasporto su auto tramite sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa che spostino la domanda di mobilità dalle auto private.

La misura prevede la realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido di massa suddivise in metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km). Il focus dell’intervento sarà principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane.

L’obiettivo è ottenere uno spostamento di almeno il 10 per cento del traffico su auto private verso il sistema di trasporto pubblico.

Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica

Lo sviluppo di mobilità basata su veicoli elettrici rappresenta una rilevante opportunità di decarbonizzazione del settore, ma ad oggi è estremamente limitata ed incide per lo 0,1 per cento sul totale dei veicoli.

Per raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione è previsto un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici. La misura si pone di conseguenza l’obiettivo di costruire le infrastrutture abilitanti al fine di promuovere lo sviluppo di mobilità sostenibile e accelerare la transizione del modello tradizionale di stazioni di rifornimento basate su carburante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici.

Al fine di permettere la realizzazione di tali obiettivi, l’intervento è finalizzato allo sviluppo di 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e 13.755 in centri urbani, oltre a 100 stazioni di ricarica sperimentali con tecnologie per lo stoccaggio dell’energia.

Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus, treni verdi

La misura prevede tre interventi:

- Rinnovo flotta autobus con mezzi a basso impatto ambientale

- Rinnovo flotta treni per trasporto regionale e intercity con mezzi a propulsione alternativa

- Rinnovo parco veicoli dei Vigili del Fuoco

Il rinnovo della flotta con autobus a basso impatto ambientale avviene accelerando l’attuazione del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e prevede il progressivo rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale e la realizzazione di infrastrutture di ricarica dedicate. In particolare, è previsto l’acquisto entro il 2026 di circa 3.360 bus a basse emissioni. Circa un terzo delle risorse sono destinate alle principali città italiane.

L’investimento per il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa consentirà di ridurre l’età media del parco rotabile regionale tramite l’acquisto di unità a propulsione elettrica e a idrogeno. La misura prevede l’acquisto di 53 treni per sostituire un numero equivalente di vecchie unità entro il 2026. A questi vanno aggiunte 100 carrozze di nuova concezione sviluppate con materiali riciclabili e rivestite con pannelli fotovoltaici.

Infine, verrà finanziato l’ammodernamento del parco automezzi dei Vigili del Fuoco, nello specifico con l’introduzione di circa 3.600 veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas per i servizi istituzionali e l’introduzione di 200 nuovi mezzi con alimentazione ibrida elettrico-endotermica negli aeroporti.

Riforma 4.1: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa

La riforma si pone l’obiettivo di accelerare le tempistiche di realizzazione di interventi e di semplificare le procedure di valutazione di progetti nel trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa, razionalizzando le responsabilità ed eliminando le duplicazioni di competenze nell’ambito della valutazione dei progetti all’interno della stessa Amministrazione.

M2C2.5 SVILUPPARE UNA LEADERSHIP INTERNAZIONALE, INDUSTRIALE E DI RICERCA E SVILUPPO NELLE PRINCIPALI FILIERE DELLA TRANSIZIONE

Investimento 5.1: Rinnovabili e batterie

Il sistema energetico europeo subirà una rapida trasformazione nei prossimi anni, concentrandosi sulle tecnologie di decarbonizzazione. Questo determinerà una forte domanda di tecnologie, componenti e servizi innovativi, per cui non risulterà sufficiente fissare obiettivi ambientali, ma sarà necessario puntare sullo sviluppo di filiere industriali e produttive europee per sostenere la transizione.

Nello specifico, i settori in cui sono attesi i maggiori investimenti da parte sia pubblica che privata sono quelli del solare e dell’eolico onshore, ma in rapida crescita sarà anche il ruolo degli accumuli elettrochimici. Ad esempio, si prevede un aumento della capacità installata fotovoltaica complessiva da 152 GW a 442 GW al 2030 a livello europeo, e da 21 GW a più di 52 GW solo in Italia, con un mercato ad oggi dominato da produttori asiatici e cinesi (70 per cento della produzione di pannelli) e sottoscala in Europa (solo 5 per cento della produzione di pannelli).

Questa crescita attesa rappresenta un’opportunità per l’Europa di sviluppare una propria industria nel settore in grado di competere a livello globale. Questo è particolarmente rilevante per l’Italia, che grazie al proprio ruolo di primo piano nel bacino Mediterraneo, in un contesto più favorevole rispetto alla media europea, può diventare il centro nevralgico di un nuovo mercato.

Analogamente i forti investimenti nel settore delle mobilità elettrica pongono il problema dello sviluppo di una filiera europea delle batterie alla quale dovrebbe partecipare anche l’Italia insieme ad altri Paesi come Francia e Germania, onde evitare una eccessiva dipendenza futura dai produttori stranieri che impatterebbe in maniera negativa sull’elettrificazione progressiva del parco circolante sia pubblico che privato.

Di conseguenza, l’intervento è finalizzato a potenziare le filiere in Italia nei settori fotovoltaico, eolico, batterie per il settore dei trasporti e per il settore elettrico con sviluppo di: i) nuovi posti di lavoro, ii) investimenti in infrastrutture industriali high-tech e automazione, R&D, brevetti e innovazione; iii) capitale umano, con nuove capacità e competenze.

Investimento 5.2: Idrogeno

Per sviluppare il mercato dell’idrogeno si prevede l’installazione in Italia di circa 5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030. Inoltre, si prevede lo sviluppo di ulteriori tecnologie necessarie per sostenere l’utilizzo finale dell’idrogeno (es. celle a combustibile per autocarri).

Obiettivi dell’intervento includono: i) consolidare e creare competenze proprietarie, attraverso R&S in forte sinergia con Fornitori esterni; ii) creare una catena europea nella produzione e utilizzo di idrogeno.

Investimento 5.3: Bus elettrici

Il piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile prevede il graduale rimpiazzo di autobus e mezzi di trasporto pubblici con nuovi veicoli meno inquinanti, in particolare veicoli elettrici.

Il rinnovo del parco autobus italiano e il miglioramento del livello di servizio implicano la creazione di sufficiente capacità produttiva e un profondo rinnovo del settore, sia in termini di riconfigurazione delle industrie attuali verso nuove tecnologie sia in termini di maggiore efficienza energetica e minore impatto ambientale.

L’intervento è di conseguenza finalizzato alla diffusione e promozione di trasformazione tecnologica della filiera legata alla produzione autobus in Italia, con principali obiettivi l’espansione della capacità produttiva ed il miglioramento dell’impatto ambientale.

Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica

L’innovazione – con origine in laboratori di ricerca, start up o SMEs – è un elemento indispensabile per abilitare e accelerare la transizione ecologica. L’Italia offre un terreno particolarmente fertile per lo sviluppo di start-up green (nono paese al mondo per qualità della ricerca su scienze ambientali e tra i paesi a livello mondiale con il maggior bacino di talenti e con le migliori università in materie STEM) ma sconta, al contempo, un evidente fallimento di mercato in termini di trasferimento della ricerca scientifica in brevetti e business innovativi, cosa che pone limiti importanti alla capacità del Paese di sviluppare a scala soluzioni innovative per la transizione ecologica.

L’obiettivo dell’intervento è quindi di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione, con focus particolare sui settori della transizione verde (es. rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti, batterie, etc.), tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti. A tal fine, l’intervento prevede l’introduzione di un fondo dedicato (“Green Transition Fund”, GTF) con strategia di investimento focalizzata sui settori specifici e a copertura delle diverse fasi di sviluppo, con investimenti nei fondi più rilevanti di Venture Capital con focus green, in startups e incubatori/programmi di accelerazione, affiancando i più rilevanti VC managers e operatori del sistema.

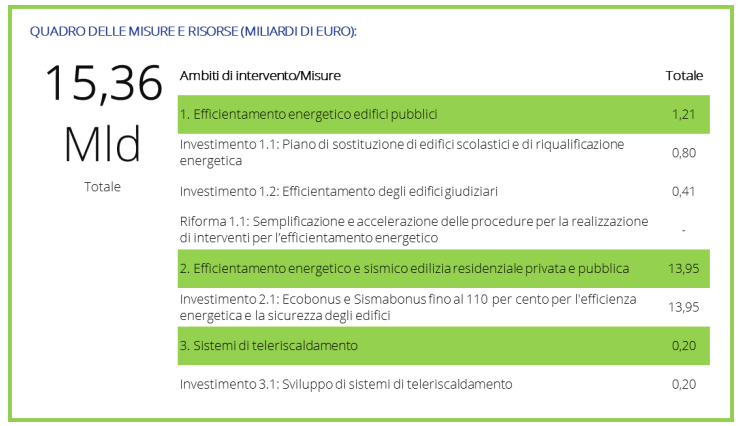

M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

L’efficienza energetica degli edifici rappresenta una delle leve più rilevanti ed efficienti per la riduzione delle emissioni nel nostro Paese, in linea con il Clean Energy Package europeo e con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni.

L’attuale PNIEC (in corso di revisione) già prevede ambiziosi obiettivi in termini di efficientamento energetico. In particolare, gli attuali obiettivi di consumi di energia primaria e finale al 2030 sono pari a 103,8 Mtep di energia finale (0,8 per cento di efficientamento annuo), con una traiettoria che prevede circa il 35 per cento del risparmio nel settore degli edifici.

Gli edifici italiani rappresentano più di un terzo dei consumi energetici del Paese e la maggior parte è stata realizzata prima dell’adozione dei criteri per il risparmio energetico e della relativa normativa. La Componente intercetta quindi una dimensione assai rilevante per la riduzione dei consumi e per l’abbattimento delle emissioni di CO2, significativa anche con riferimento all’esposizione al rischio sismico del nostro Paese. In particolare, dalla componente ci si attende un risparmio pari a 209 Ktep l’anno di energia finale e 718 KtCO2 l’anno a regime (i.e., 2027). Oltre all’obiettivo di risparmio energetico e di prevenzione di rischi sismici, le misure incluse contribuiscono a dare forte impulso all’economia e all’occupazione del Paese, e alla promozione della resilienza sociale migliorando le condizioni abitative della popolazione e alleviando il problema della povertà energetica.

In particolare, la componente è costituita da tre linee:

- Attuazione di un programma per migliorare l’efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con interventi riguardanti in particolare scuole e cittadelle giudiziarie

- Introduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l’adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare privato e per l’edilizia sociale, attraverso detrazioni fiscali per i costi sostenuti per gli interventi

- Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti.

M2C3.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI

Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica

I dati forniti dall’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica presentano casi in cui gli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento associati ad una consistente ristrutturazione finalizzata alla riduzione dei consumi energetici non sono tecnicamente ed economicamente convenienti. In questi casi, risulta necessario intervenire con piani di costruzione di nuovi edifici scolastici, in particolare per gli edifici situati in zone ad alto rischio sismico, al fine di garantire la disponibilità di ambienti di insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi.

Questa linea di investimento si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi, iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di influenzare positivamente l’insegnamento e l’apprendimento di docenti e studenti, iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

In particolare, il piano mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 410 mila mq, con conseguente beneficio su circa 58 mila studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno 50 per cento (3,4 Ktep all’anno) che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2.

Investimento 1.2: Efficientamento degli edifici giudiziari

Data la complessità del sistema giudiziario italiano, contribuire alla riqualificazione delle strutture per garantire efficienza, resilienza ed erogazione tecnologica dei servizi risulta fondamentale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Paese. In particolare, la linea di investimento mira ad intervenire tempestivamente sulle strutture inadeguate che influiscono sull’erogazione del servizio giudiziario, consentendo la creazione di un contesto urbano rinnovato a beneficio degli utenti e dell’intera comunità. L’intervento si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti, consentendo la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico che spesso caratterizza gli uffici dell’amministrazione della giustizia italiani. Oltre all’efficientamento dei consumi energetici, il programma mira inoltre a: i) garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale degli interventi attraverso l’utilizzo di materiali sostenibili e l’utilizzo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili; ii) adeguare le strutture, riducendo la vulnerabilità sismica degli edifici; iii) effettuare analisi di monitoraggio e misurazione dei consumi energetici finalizzate alla massimizzazione dell’efficienza e alla minimizzazione dei consumi e dell’impatto ambientale.

La misura si pone l’obiettivo di intervenire su 48 edifici entro la metà del 2026 efficientando 290.000 mq (con un risparmio pari a circa 2.500 tCO2 e 0,7 Ktep all’anno con conseguente riduzione delle emissioni di 2,4Kt CO2 l’anno).

Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico

Al fine di traguardare la decarbonizzazione completa del settore civile prevista per il 2050 dalla Long Term Strategy e dalla Renovation wave, è necessario promuovere la rapida conversione energetica del parco immobiliare, favorendo le riqualificazioni profonde e la trasformazione in “edifici ad energia quasi zero” (nZEB), coerentemente con la strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale.

Per raggiungere tale scopo si ritiene importante affiancare a misure di carattere economico, quali gli incentivi concessi dal Superbonus o il finanziamento di programmi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, anche misure volte a superare le barriere non economiche che riducono le scelte di investimento in interventi di riqualificazione energetica degli edifici o che rallentano l’esecuzione dei lavori. La proposta si articola in 3 set di riforme, articolate in quattro linee di intervento:

- Rendere operativo il Portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici

- Potenziare le attività del Piano d’informazione e formazione rivolte al settore civile

- Aggiornare e potenziare il Fondo nazionale per l’efficienza energetica

- Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC.

M2C3.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA E PUBBLICA

Investimento 2.1: Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici

Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110 per cento recentemente introdotta (articolo 119 del Decreto Rilancio) dal 2021 al 2023 (al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP, a condizione almeno il 60 per cento dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini , a condizione che almeno il 60 per cento dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente). Il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari al 110 per cento delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e disponibili per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali.

La misura prevede inoltre l’introduzione di strumenti finanziari come la “cessione del credito” e il “pagamento anticipato” per agevolare gli ingenti investimenti iniziali.

L’investimento consentirà inoltre di stimolare le economie locali attraverso la creazione di posti di lavoro nella filiera dell’edilizia e della produzione di beni e servizi per le abitazioni con potenziale impatto sulle categorie deboli colpite dalla pandemia. La misura riguarda interventi effettuati su zone comuni, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e unità plurifamiliari con uno o più accessi indipendenti dall’esterno, nonché su singole unità immobiliari. Sono inclusi nella misura numerosi interventi, quali soluzioni per l’isolamento, infissi efficienti, sostituzione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e installazione di impianti per la generazione di energia rinnovabile. L’ammissibilità degli interventi è condizionata ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, dimostrabile tramite il confronto con l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, equivalente ad un risparmio energetico medio (in relazione ad un consumo medio annuo di energia primaria dell’edificio residenziale) di circa 240 kWh/mq e ad un risparmio minimo atteso (sia energetico che di emissioni) del 30-40 per cento.

Gli investimenti consentiranno la ristrutturazione di oltre 100.000 edifici a regime, per una superficie totale riqualificata di oltre 36 milioni di mq. Il risparmio energetico atteso dal supebonus è di circa 191 Ktep/anno con una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 667 KtonCO2/anno.

M2C3.3 SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO

Investimento 3.1: Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento

Nell’ambito del mix tecnologico che dovrà garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali del prossimo decennio nel settore del riscaldamento e raffrescamento, il teleriscaldamento gioca un ruolo fondamentale. Ciò in particolare per le sue capacità di integrare l’efficienza con l’uso delle fonti rinnovabili, nonché la delocalizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti in particolare nelle grandi aree urbane dove il problema è ancora più acuto.

Al fine di sfruttare questo potenziale, le risorse del PNRR saranno impiegate per finanziare progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all’estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, in termini di clienti riforniti, ivi compresi gli impianti per la loro alimentazione. A tal riguardo è data priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero quello basato sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto rendimento.

Il target che si pone la misura di investimento è relativo allo sviluppo di 330 km di reti di teleriscaldamento efficiente e alla costruzione di impianti o connessioni per il recupero di calore di scarto per 360 MW, ipotizzando che il 65 per cento delle risorse sia allocato per le reti (costo 1,3 mln a km) e il 35 per cento circa a sia dedicato allo sviluppo di nuovi impianti (costo 0,65 mln a MW).

Il raggiungimento del target consentirebbe, a regime, di conseguire benefici di tipo energeticoambientale pari a 20,0 Ktep annui di energia primaria fossile risparmiata e 0,04 MtCO2 di emissione di gas serra evitati nei settori non ETS ogni anno.

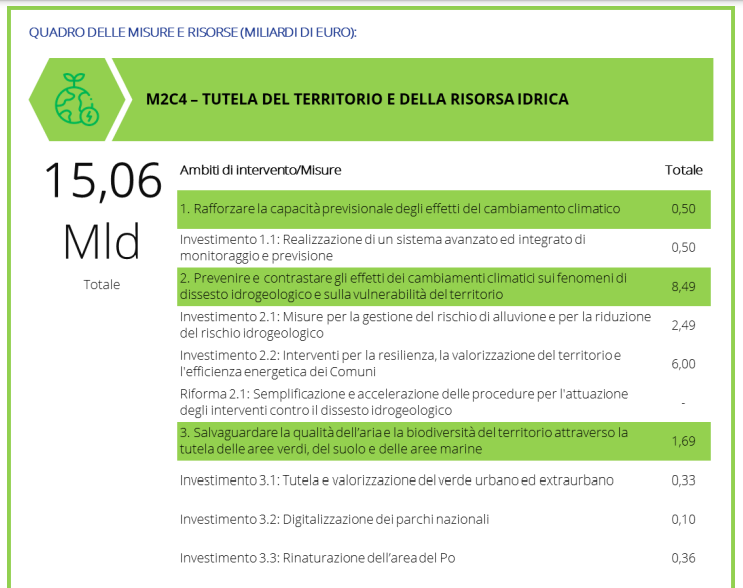

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

L’Italia è caratterizzata da un ecosistema naturale, agricolo e biologico unico. Un territorio di valore inestimabile che rappresenta un elemento centrale dell’identità, della cultura e della storia nazionale, motore dello sviluppo economico presente e futuro.

La sicurezza di questo territorio, intesa come la mitigazione dei rischi idrogeologici, la salvaguardia delle aree verde e della biodiversità, l’eliminazione dell’inquinamento delle acque e del terreno, e la disponibilità di risorse idriche sono aspetti fondamentali per assicurare la salute dei cittadini e, sotto il profilo economico, per attrarre investimenti. Sulla base di queste premesse la Componente 4 pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggendo la natura e le biodiversità.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, sarà fondamentale in primo luogo dotare il Paese di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, facendo leva sulle soluzioni più avanzate di sensoristica, dati (inclusi quelli satellitari) e di elaborazione analitica, per identificare tempestivamente i possibili rischi, i relativi impatti sui sistemi (naturali e di infrastrutture), e definire conseguentemente le risposte ottimali.

Gli investimenti contenuti in questa componente consentiranno quindi di mitigare e gestire meglio il rischio idrogeologico del nostro Paese, che negli ultimi anni è aumentato e ha reso sempre più importante la necessità di operare sinergicamente sia sul tema della pianificazione e prevenzione che sul versante della gestione delle emergenze. Gli investimenti infrastrutturali (e non) descritti nel PNRR potranno quindi essere attuati con maggiore precisione ed efficacia.

Menzione a parte merita la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, ad oggi una priorità assoluta per l’Unione Europea che con la “Strategia per la biodiversità entro il 2030” si pone l’ambizioso obiettivo di redigere un piano di ripristino della natura per migliorare lo stato di salute delle zone protette esistenti e nuove e riportare una natura variegata e resiliente in tutti i paesaggi e gli ecosistemi. Con gli interventi del PNRR si agirà a 360 gradi su foreste, suolo, mare e aria per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree esistenti e la creazione di nuove.

Infine, gli investimenti contenuti in questa componente mirano a garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo, andando ad agire attraverso una manutenzione straordinaria sugli invasi e completando i grandi schemi idrici ancora incompiuti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dell’acqua, la gestione a livello di bacino e l’allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori (urbano, agricoltura, idroelettrico, industriale). Per il raggiungimento degli obiettivi citati è indispensabile accompagnare i progetti di investimento con un’azione di riforma che rafforzi e affianchi la governance del servizio idrico integrato, affidando il servizio a gestori efficienti nelle aree del paese in cui questo non è ancora avvenuto e, ove necessario, affiancando gli enti interessati con adeguate capacità industriali per la messa a terra degli interventi programmati.

M2C4.1 RAFFORZARE LA CAPACITÀ PREVISIONALE DEGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione

L’investimento è orientato a sviluppare un sistema di monitoraggio che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio, come conseguenza dei cambiamenti climatici e di inadeguata pianificazione territoriale. L’utilizzo di tecnologie avanzate consentirà il controllo da remoto di ampie fasce territoriali, con conseguente ottimizzazione dell’allocazione di risorse. I dati di monitoraggio costituiranno la base per lo sviluppo di piani di prevenzione dei rischi, anche per le infrastrutture esistenti, e di adattamento ai cambiamenti climatici. Lo strumento consentirà anche di contrastare fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti e di identificare gli accumuli, individuandone le caratteristiche, per i conseguenti interventi di rimozione.

Gli elementi costitutivi del sistema sono: 1) la raccolta e omogeneizzazione di dati territoriali sfruttando sistemi di osservazione satellitare, droni, sensoristica da remoto e integrazione di sistemi informativi esistenti; 2) reti di telecomunicazione a funzionamento continuo con i più avanzati requisiti di sicurezza a garanzia della protezione delle informazioni; 3) sale di controllo centrali e regionali, che consentiranno agli operatori di accedere alle informazioni raccolte dal campo; 4) sistemi e servizi di cyber security, per la protezione da attacchi informatici.

M2C4.2 PREVENIRE E CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E SULLA VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

Le minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici, compromettono la sicurezza della vita umana, la tutela delle attività produttive, degli ecosistemi e della biodiversità, dei beni ambientali e archeologici, l’agricoltura e il turismo. Per ridurre gli interventi di emergenza, sempre più necessari a causa delle frequenti calamità, è necessario intervenire in modo preventivo attraverso un ampio e capillare programma di interventi strutturali e non strutturali. Ad interventi strutturali volti a mettere in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, si affiancano misure non strutturali previste dai piani di gestione del rischio idrico e di alluvione, focalizzati sul mantenimento del territorio, sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione. L’obiettivo è portare in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio. Nelle aree colpite da calamità saranno effettuati interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché interventi di riduzione del rischio residuo, finalizzato alla tutela dell’incolumità pubblica e privata, in linea con la programmazione e gli strumenti di pianificazione esistenti.

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni

L’investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l’adeguamento degli edifici, l’efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica.

Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

Nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato: i) l’assenza di un’efficace politica nazionale, di natura preventiva e non urgente, per il contrasto al dissesto idrogeologico; ii) la difficoltà degli organi amministrativi nell’inserire la tutela del territorio nelle proprie funzioni ordinarie; iii) la debolezza dei soggetti attuatori e dei Commissari/Presidenti Straordinari della Regione, che non hanno strutture tecniche dedicate. La Corte dei conti ha inoltre sottolineato le difficoltà procedurali, l’assenza di controlli adeguati e di un sistema unitario di banche dati.

Lo scopo di questa riforma è superare le criticità di natura procedurale, legate alla debolezza e all’assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. Si prevedono: i) la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per l’attuazione e finanziamento degli interventi, a partire dalla revisione del DPCM 28 maggio 2015 (recante i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi) e del relativo “sistema ReNDiS”; ii) il rafforzamento delle strutture tecniche di supporto dei commissari straordinari; iii) il rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province (presso le quali istituire un Ufficio specializzato di cui anche i Commissari possano avvalersi); iv) la sistematizzazione dei flussi informativi e l’interoperabilità dei diversi sistemi informatici. La conclusione del processo di revisione normativa, in continuità con azioni avviate già nel 2020, è prevista per la metà del 2022.

M2C4.3 SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DELL’ARIA E LA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE AREE MARINE

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano missione 2

In linea con le strategie nazionali e comunitarie, questa linea di intervento prevede una serie di azioni su larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove, anche al fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi.

Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente alle 14 città metropolitane, ormai sempre più esposte a problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini. La misura include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, piantando almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane).

Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali missione 2

Con le misure qui proposte ci si prefigge di intervenire, in linea con le sfide europee, nelle dinamiche che governano la gestione di tutti i 24 parchi nazionali e le 31 aree marine protette, attraverso l’implementazione di procedure standardizzate e digitalizzate su tre ambiti strategici ai fini della modernizzazione, dell’efficienza e dell’efficacia d’azione delle aree protette: conservazione della natura, servizi ai visitatori, semplificazione amministrativa. In particolare:

- Conservazione della natura – monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico. Il progetto mira ad approfondire la conoscenza sulla coerenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Attraverso tale intervento sarà inoltre possibile sviluppare un’azione di monitoraggio e valutazione permanente, riuscendo a promuovere la sostenibilità nell’uso delle risorse naturali e introdurre l’applicazione dell’approccio ecosistemico e del principio di precauzione nella loro gestione, oltre che attuare politiche volte a garantire il soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie autoctone, anche attraverso l’attuazione di azioni pilota di protezione e ripristino

- Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Il progetto mira a creare le condizioni per un’economia basata sul capitale naturale attraverso servizi e attività incentrate sulle risorse locali (natura, enogastronomia, artigianato, arte, cultura, ecc.) e al contempo promuovere educazione, formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi del turismo sostenibile e del consumo critico di risorse. Per raggiungere questi obiettivi è prevista la realizzazione di piattaforme e servizi dedicati ai visitatori

- Semplificazione amministrativa – Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti da Parchi e Aree Marine Protette. Strettamente connesso all’intervento precedente, il progetto è orientato a semplificare le procedure per i cittadini nei comuni delle aree protette e garantire chiarezza dei termini e certezza dei tempi di risposta alle richieste

Investimento 3.3: Rinaturazione dell’area Po

Il Po è una delle sei aree vaste prioritarie per la connessione ecologica e l’adattamento ai cambiamenti climatici dove avviare un’azione diffusa di ripristino ambientale in Italia e rappresenta un primo stralcio per la più vasta e importante azione di restoration ecology e adattamento nel nostro Paese. L’eccessiva “canalizzazione” dell’alveo, l’inquinamento delle acque, il consumo di suolo, le escavazioni nel letto del fiume fino agli anni ’70, hanno compromesso parte delle sue caratteristiche e aumentato il rischio idrogeologico e la frammentazione degli habitat naturali. È quindi indispensabile avviare una diffusa azione di rinaturalizzazione lungo tutta l’area per riattivare i processi naturali e favorire il recupero della biodiversità.

Il progetto consiste nella riqualificazione del corso del Po con l’obiettivo di bilanciare i processi morfologici attivi, per garantire la rinaturazione del fiume e contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle Direttive quadro Acque (2000/60/CE) e Alluvioni (2007/60/CE). La proposta si propone di contribuire al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall’alveo del fiume e dalle sue fasce riparie, costituito da una notevole diversità di ambienti (es. sponde, isole, banchi di sabbia, ecc.) che devono essere protetti e ripristinati (riqualificazione di più di 1.500 ettari e riattivazione e riapertura di 51 milioni di metri cubi di lanche e rami abbandonati).

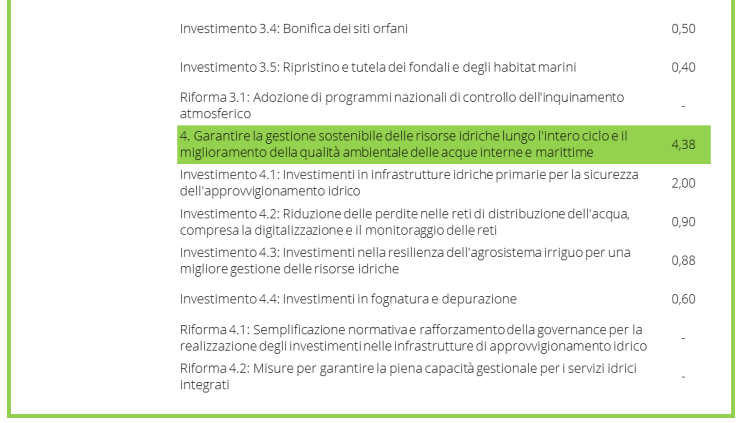

Investimento 3.4: Bonifica dei siti orfani

L’inquinamento industriale ha lasciato in eredità molti siti orfani che rappresentano un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate. Queste aree, se riqualificate, possono rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico, in quanto siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo consentirebbe di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità.

L’obiettivo di questo intervento è dare al terreno un secondo uso, favorendo il suo reinserimento nel mercato immobiliare, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare. Il progetto, in linea con l’investimento 1.1, utilizzerà le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo delle aree.

Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini

Ad oggi, il 19,1 per cento delle acque nazionali sono sottoposte a misure di conservazione, tuttavia questa percentuale deve aumentare significativamente per raggiungere l’obiettivi dell’Unione Europea di protezione della biodiversità al 2030. Questi obiettivi impongono una serie di azioni che richiedono una conoscenza approfondita della localizzazione, dell’estensione e dello stato degli habitat costieri, per la loro protezione e ripristino.

Il piano sviluppato prevede interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini nelle acque italiane, finalizzati a invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi mediterranei potenziandone la resilienza ai cambiamenti climatici e favorendo così il mantenimento e la sostenibilità di attività fondamentali non solo per le aree costiere, ma anche per le filiere produttive essenziali del Paese (pesca, turismo, alimentazione, crescita blu).

Un’adeguata mappatura degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale sono un prerequisito per definire misure di protezione efficaci. A tal fine, si intende rafforzare il sistema nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri, anche aumentando la disponibilità di navi da ricerca aggiornate (attualmente carenti). Obiettivo è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati.

Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico

La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale, e ad introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (in conformità con gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2016/2284 sui limiti nazionali di emissione) e di gas clima alteranti.

M2C4.4 GARANTIRE LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE LUNGO L’INTERO CICLO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE DELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME

Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico

Le sempre più frequenti crisi idriche, dovute ai cambiamenti climatici in atto, comportano la necessità di rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e ambientali, in modo da garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico in tutti i settori e superare la “politica di emergenza”.

L’investimento mira a garantire: i) la sicurezza dell’approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e delle grandi aree irrigue; ii) l’adeguamento e mantenimento della sicurezza delle opere strutturali; e iii) una maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in un’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in atto. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati vengono finanziati investimenti in 75 progetti di manutenzione straordinaria e nel potenziamento e completamento delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura primaria. Gli interventi copriranno l’intero territorio nazionale, con finalità differenti a seconda dell’area geografica, con in particolare il completamento di grandi impianti incompiuti principalmente nel mezzogiorno.

Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

La situazione italiana è caratterizzata da una gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche, e da scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico soprattutto nel Mezzogiorno. Questo quadro determina un elevato livello di dispersione delle risorse idriche: nella distribuzione per usi civili, la dispersione media è del 41 per cento (51 per cento al Sud). La ripresa degli investimenti nel settore idrico appare ancora insufficiente rispetto alle attuali esigenze di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture idriche italiane (il 35 per cento delle condutture ha un’età compresa tra 31 e 50 anni). missione 2

Il progetto è rivolto prioritariamente a una riduzione delle perdite nelle reti per l’acqua potabile (-15 per cento target su 15k di reti idriche), anche attraverso la digitalizzazione delle reti, da trasformare in una “rete intelligente”, per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale poter disporre di sistemi di controllo avanzati che consentano il monitoraggio non solo dei nodi principali, ma anche dei punti sensibili della rete, attraverso la misura e l’acquisizione di portate, pressioni di esercizio e parametri di qualità dell’acqua. missione 2

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) effettuerà la ricognizione degli interventi finanziabili nell’ambito del PNRR utilizzando la Banca Dati Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente (DANIA), che consentirà di selezionare i vari interventi in base a criteri oggettivi, quali l’entità del risparmio idrico assicurato, l’impegno all’installazione dei contatori per la misurazione dei volumi utilizzati, la rilevanza strategica di ciascun investimento rispetto alle indicazioni programmatorie delle Autorità locali, il livello di esecutività di ciascun intervento. In tale contesto, presupposto per il finanziamento sarà il rispetto da parte dei soggetti beneficiari degli impegni previsti dalle Linee guida nazionali sulla quantificazione dei volumi irrigui da parte delle Regioni (Decreto Mipaaf 31/07/2015), relative alle modalità di quantificazione e misura dei volumi irrigui, nonché l’utilizzo del Webgis SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), che rappresenta la banca dati nazionale di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui, a cui accedono tutte le Amministrazioni che hanno competenza nella programmazione e gestione dell’acqua per l’agricoltura. Il rispetto di tali obblighi, che rappresentano un prerequisito per l’accesso ai finanziamenti pubblici nel settore delle infrastrutture irrigue, è verificato dalle Regioni e Province autonome proprio tramite il SIGRIAN e quindi registrato in DANIA in un campo dedicato (“Compliance by SIGRIAN”).

Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

Le continue crisi idriche, dovute alla scarsità e alla diversa distribuzione delle risorse, hanno importanti effetti sulla produzione agricola, in particolare dove l’irrigazione costante è una pratica necessaria e una condizione essenziale per un’agricoltura competitiva. Per aumentare la capacità di affrontare le situazioni di emergenza, è essenziale aumentare l’efficienza nell’irrigazione.

Gli investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui proposti consentiranno una maggiore e più costante disponibilità di acqua per l’irrigazione, aumentando la resilienza dell’agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici. Al fine di migliorare l’efficienza oltre che la resilienza, verranno inoltre finanziati l’installazione di contatori e sistemi di controllo a distanza per la misurazione e il monitoraggio degli usi, sia sulle reti collettive sia per gli usi privati, e si consideranno soluzioni rinnovabili galleggianti per bacini. Obiettivo è avere il 12 per cento delle aree agricole con sistemi irrigui resi più efficienti (vs. 8 per cento ad oggi).

Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione

La rete fognaria e depurazione italiana, obsoleta e non sempre presente, risulta spesso non in linea con le Direttive europee, soprattutto nel Mezzogiorno dove l’UE ha avviato nei confronti dell’Italia 4 procedure di infrazione. Perciò, dal 2016 è stato nominato il Commissario Unico per accelerare la realizzazione dei lavori di ammodernamento. missione 2

Gli investimenti previsti in questa linea di intervento mirano a rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso l’innovazione tecnologica, al fine di azzerare il numero di abitanti (ad oggi più di 3,5 milioni) in zone non conformi. Dove possibile, gli impianti di depurazione saranno trasformati in “fabbriche verdi”, per consentire il recupero di energia e fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali. missione 2

Per rendere efficace l’implementazione di questi interventi nei tempi previsti, saranno definite tre riforme chiave che li accompagnino.

Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico

La riforma è rivolta alla semplificazione e più efficace attuazione della normativa relativa al Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico. Inoltre, intende fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti.

In particolare, si intende agire sulla normativa che regola il Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico (Legge 205/2017, articolo 1, comma 516 e seguenti), facendo del Piano Nazionale lo strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico unificando le risorse economiche relative alle infrastrutture di approvvigionamento idrico previste dal Piano e semplificando le procedure, sia per quello che riguarda la formazione e aggiornamento del piano, sia per ciò che concerne la rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati. missione 2

Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati missione 2

Nel Mezzogiorno l’insufficiente presenza di gestori industriali e l’ampia quota di gestione in economia traccia un quadro del comparto idrico molto frammentato e complesso: i gestori sono 1.069, di cui 995 Comuni che gestiscono il servizio in economia (in particolare, 381 in Calabria, 233 in Sicilia, 178 in Campania, 134 in Molise). Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l’evoluzione autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno. missione 2

FOCUS SULLE DIMENSIONI TRASVERSALI DEL PIANO

Divari territoriali

Le iniziative e i progetti della Missione 2 hanno un forte impatto sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali. Nello specifico, le misure relative all’economia circolare e alla sostenibilità della filiera agroalimentare saranno uniformemente distribuite fra Nord e Sud. In maniera analoga, tutte le misure volte alla decarbonizzazione dei trasporti, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla riforestazione, alle bonifiche e alla difesa delle risorse idriche avranno una distribuzione equa sul territorio nazionale.